硝子体注射

(抗VEGF薬治療)とは

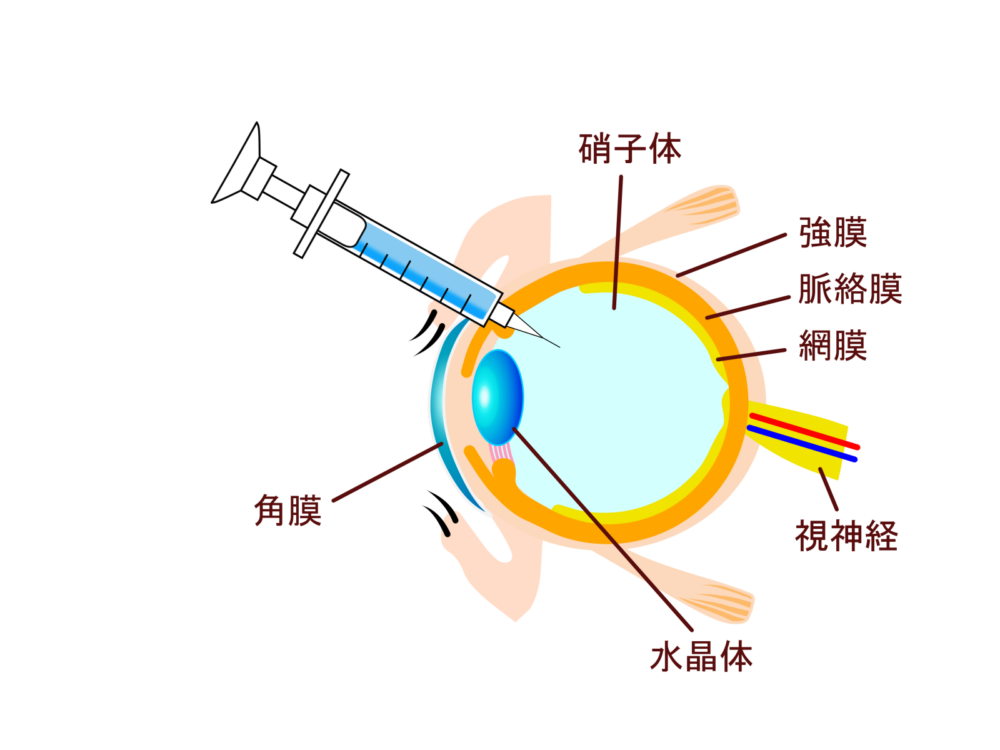

硝子体注射とは、目の中に直接薬液を注射する治療で、主に抗VEGF薬という薬液を使います。体内のVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が、眼内でできる出血しやすい脆い血管(新生血管)の増加や視力低下の原因となる網膜のむくみ(黄斑浮腫)に関与していることがわかっています。このVEGFの働きを抑える薬液(抗VEGF薬)を眼内に注射することで、病気の進行を抑え、黄斑浮腫を改善させることができます。

硝子体注射とは、目の中に直接薬液を注射する治療で、主に抗VEGF薬という薬液を使います。体内のVEGF(血管内皮増殖因子)という物質が、眼内でできる出血しやすい脆い血管(新生血管)の増加や視力低下の原因となる網膜のむくみ(黄斑浮腫)に関与していることがわかっています。このVEGFの働きを抑える薬液(抗VEGF薬)を眼内に注射することで、病気の進行を抑え、黄斑浮腫を改善させることができます。

眼内に投与された抗VEGF薬の効果は、次第に弱まってきますので、時間がたつと再度出血を起こしたり、黄斑浮腫が再燃するようになります。悪化を繰り返すたびに徐々に視力が落ちていき、次第に注射をしても視力が回復しなくなっていく傾向が強いため、当院では悪化をする前に抗VEGF薬を再投与する方法(TAE法)での治療を勧めています。

ひとりひとりの病状や事情に合わせて、必要最小限の注射で、可能な限り視力が維持できるようサポートいたしますので、お困りのことがありましたらお気軽にご相談ください。

硝子体注射の流れ

1麻酔をして消毒

点眼による麻酔を行い、目の周り、目の中をしっかり消毒します。

2硝子体注射

器具を使って目を開けた状態にし、白目の部分から抗VEGF薬を眼内へ注射します。

器具を使って目を開けた状態にし、白目の部分から抗VEGF薬を眼内へ注射します。

3安静

眼帯もしくは保護メガネを装着し、注射後数分間は院内で安静にしていただきます。

問題なければ帰宅できます。処置の時間は消毒時間を含めて5分〜10分程度となります。

硝子体注射が必要となる病気

加齢黄斑変性

加齢黄斑変性は、加齢が原因で黄斑に新生血管を生じ、視界の中心部分が見えづらくなる病気です。

見ようとする部分がぼやける、暗く感じたり、欠けて見えたり、物が歪んでみえるといった症状が出てきます。放置すると失明に至る可能性もある病気ですので、抗VEGF薬治療を行い、新生血管の活動性を低下させ、視力の悪化を抑えていく必要があります。

完治することが難しい病気のため、症状の少ない初期の段階で見つけて、早期に治療を開始することが大切です。

糖尿病黄斑浮腫

糖尿病黄斑浮腫は、糖尿病網膜症に合併する病気の一つです。

糖尿病によって、高血糖状態が続くと全身の血管にダメージが蓄積し、網膜の血管にも障害を起こします。黄斑部の近くの網膜の血管に障害が起こると血液成分が黄斑部に漏れ出てくるようになり、黄斑部にむくみを生じます。これが糖尿病黄斑浮腫です。

黄斑は網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。そこにむくみが溜まると物が歪んでみえるようになり、細かい物を判別したり、文字を読んだりすることができなくなります。糖尿病黄斑浮腫を放置すると、しっかり治療をしても視力が回復しにくくなりますので、抗VEGF薬治療を行い、黄斑浮腫を改善させ視力の悪化を抑えていく必要があります。

網膜静脈閉塞症

網膜静脈閉塞症は、網膜を流れる血管のうち静脈の方が詰まってしまい、血液の流れが滞ってしまうことで発症する病気です。

行き場を失った血液が血管から漏れ出し、黄斑部にむくみ(黄斑浮腫)を生じます。黄斑は網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。そこにむくみが溜まると物がゆがんで見えたり、小さく見えたり、細かい物を判別することが困難となり、視力が低下します。

黄斑浮腫を放置すると、しっかり治療をしても視力が回復しにくくなりますので、抗VEGF薬治療を行い、黄斑浮腫を改善させ視力の悪化を抑えていく必要があります。

近視性脈絡膜血管新生

近視性脈絡膜新生血管は近視が強いため、網膜が引き伸ばされ脈絡膜に新生血管を生じる病気です。

黄斑部に出血やむくみ(黄斑浮腫)を生じることが多く、物がゆがんで見えたり、欠けて見えたりするため、視力が低下します。近視が強いことが原因となるため比較的若い年齢でも発症する可能性のある疾患です。

抗VEGF薬治療を行い、新生血管を退縮させ、視力の悪化を抑えていく必要があります。新生血管の活動性が落ちると抗VEFG薬の治療をやめることができることが多い病気ですが、新生血管は完全には消失しないため、歪み、視力低下の後遺症が残りやすい病気になります。

血管新生緑内障

糖尿病網膜症、網膜静脈閉塞症が悪化したり、首の血管が詰まって血流が悪くなると目に血液が流れて来なくなります。この状態が続くと、難治性の緑内障である血管新生緑内障を発症します。

眼内で出血したり、眼圧が著しく上昇し目に痛みが出てくるようになります。緊急の手術やレーザー治療が必要になりますが、抗VEGF薬を投与することで一時的に新生血管の活動性を下げ、出血を抑制したり、眼圧を下げたりすることができます。基本的には抗VEGF薬だけでなく、追加の治療(手術やレーザー治療)が必要となります。