網膜静脈閉塞症とは

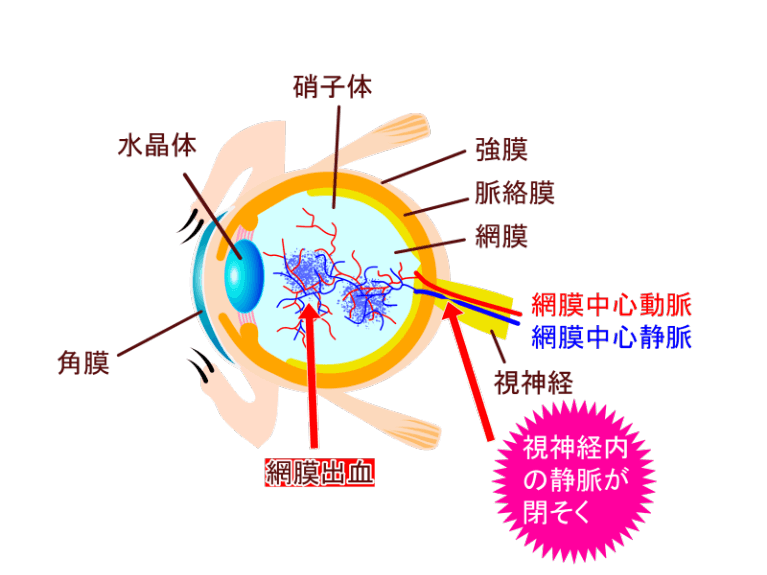

網膜静脈閉塞症は、網膜を流れる血管のうち静脈の方が詰まってしまい、血液の流れが滞ってしまうことで発症する病気です。

網膜静脈閉塞症は、網膜を流れる血管のうち静脈の方が詰まってしまい、血液の流れが滞ってしまうことで発症する病気です。

行き場を失った血液が血管から漏れ出し、黄斑部に血液成分が溜まったり、網膜出血を起こすことで視力低下を来たします。血管の詰まる場所によって2つに分類できます。

網膜中心静脈閉塞症(CRVO)

網膜中心静脈というもっとも太い静脈が詰まるタイプで、網膜全体の血流が滞ります。漏れ出る血液成分も多くなり、出血も増えるため視力低下を強く自覚することが特徴です。詰まり具合によっては、適切な治療をしても視力が十分回復しないことがあります。

網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)

網膜中心静脈へ合流する手前の比較的太い静脈が詰まるタイプで、部分的に網膜の血流が滞ります。黄斑部に近い血管が詰まると視力への影響が大きいですが、周辺部の血管が詰まっただけであれば、網膜出血は見られるものの視力低下の自覚がほとんどありません。詰まる場所によって、視力予後が大きくかわります。

網膜静脈閉塞症の症状と見え方

網膜静脈閉塞症では、血流が悪くなった場所の網膜の機能が落ちるので、視界の一部や全体がぼやけてみえるようになります。

黄斑部の近くの網膜の血管が詰まると血液成分が黄斑部に漏れ出てくるようになり、黄斑部にむくみ(黄斑浮腫)を生じます。黄斑は網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。そこにむくみが溜まると物がゆがんで見えたり、小さく見えたり、細かい物を判別することが困難となり、視力が低下します。

また、血流が悪いまま長期間放置すると網膜が栄養不足になり、新生血管を生じ眼底出血(硝子体出血)を生じることもあります。硝子体出血を生じると大量の飛蚊症が出てきたり突如見えなくなったりします。

網膜静脈閉塞症の原因

網膜静脈閉塞症は動脈硬化により硬くなった動脈が隣接する静脈を圧迫することで静脈の血流が悪くなり、閉塞してしまうことで発症します。

高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病により動脈硬化は進行するので、生活習慣病がリスク因子となります。

網膜静脈閉塞症の検査

視力検査

視力を測定する検査です。視力低下の具合によっては治療方針が変わることもあります。

眼底検査

眼底検査では、視神経や網膜といった眼球の奥にある眼底と呼ばれる部分に異常がないか調べます。網膜静脈閉塞症は特徴的な形状の網膜出血を起こしますので眼底検査だけで診断できることもあります。

光干渉断層像検査(OCT)

網膜の断面を撮影することできます。黄斑部のむくみ(黄斑浮腫)の有無を調べることができます。黄斑部のむくみ具合を評価できるため、網膜静脈閉塞症の治療効果を判定するのに最も役立ちます。

蛍光眼底造影検査

血管を映し出す造影剤というお薬を点滴して眼底の写真をとります。網膜血管の詰まり具合や新生血管の有無、血液成分の漏れ出ているところを検出できます。レーザー治療が必要かなど治療方針を決定するのに役立ちます。

網膜静脈閉塞症の治療

網膜静脈閉塞症では、病状に合わせて以下のような治療を行います。

硝子体注射(抗VEGF療法)

抗VEGF薬という血管からの血液成分の漏れを抑える効果のある薬剤を硝子体内へ注射します。網膜静脈分枝閉塞症(BRVO)の方は、1回の注射で黄斑浮腫が治ることもありますが、網膜中心静脈閉塞症(CRVO)の方は1回の注射で黄斑浮腫が治ることは稀で、どちらも再発する場合は継続的に注射が必要になります。当院ではなるべく注射回数が少なくなるよう、一人ひとりの病状に合わせ最適な治療間隔を提案しています。

レーザー光凝固術

網膜血管の詰まっている範囲が広い場合、新生血管が生じるのを予防するため、あるいは悪化を食い止めるために血管の詰まっている範囲にレーザー光凝固術を行います。