網膜剥離とは

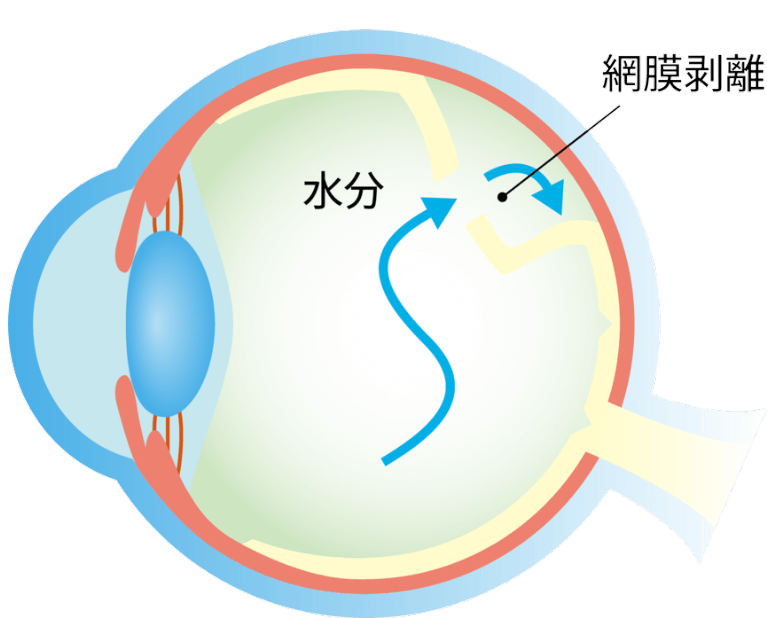

目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。網膜剥離とは、目の内側の壁に付いている網膜が壁から剥がれてしまう病気です。普段網膜はこの壁の方から栄養をもらって光を感じるという仕事をしていますが、網膜剥離になってしまうと栄養が届かなくなり、光を感じることができなくなります。光を感じることができない部分は視野が欠けて見えます。黄斑という視野の真ん中のところまで網膜剥離が進行すると、真ん中の視野がかけてしまい大幅に視力が落ちてしまいます。そのまま栄養不足の状態が続くと光を感じる細胞である視細胞が死んでしまい、その後、網膜剥離が治ったとしても視細胞がすでに死んでしまっているため、光を十分に感じことができなくなります。このように網膜剥離は治療が遅れると大きな後遺症の残しますので、見つかり次第早急に治療をする必要がある疾患です。

目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。網膜剥離とは、目の内側の壁に付いている網膜が壁から剥がれてしまう病気です。普段網膜はこの壁の方から栄養をもらって光を感じるという仕事をしていますが、網膜剥離になってしまうと栄養が届かなくなり、光を感じることができなくなります。光を感じることができない部分は視野が欠けて見えます。黄斑という視野の真ん中のところまで網膜剥離が進行すると、真ん中の視野がかけてしまい大幅に視力が落ちてしまいます。そのまま栄養不足の状態が続くと光を感じる細胞である視細胞が死んでしまい、その後、網膜剥離が治ったとしても視細胞がすでに死んでしまっているため、光を十分に感じことができなくなります。このように網膜剥離は治療が遅れると大きな後遺症の残しますので、見つかり次第早急に治療をする必要がある疾患です。

網膜剥離の症状

網膜剥離はまず最初に網膜に孔があき、次に孔があいた部分から網膜が剥がれてきて、さらに剥がれる部分が広がっていき、最終的には見えなくなってしまう病気です。『網膜に孔があき』、『網膜が剥がれてきて』、『広がってくる』それぞれの段階に特徴的な症状がありますので、該当する症状があれば、網膜剥離が進行する前の早い段階で眼科を受診するようにしましょう。

網膜剥離はまず最初に網膜に孔があき、次に孔があいた部分から網膜が剥がれてきて、さらに剥がれる部分が広がっていき、最終的には見えなくなってしまう病気です。『網膜に孔があき』、『網膜が剥がれてきて』、『広がってくる』それぞれの段階に特徴的な症状がありますので、該当する症状があれば、網膜剥離が進行する前の早い段階で眼科を受診するようにしましょう。

『網膜に孔があいたとき』の症状

光視症

光視症とは、カメラのフラッシュのように光が走って見える症状です。網膜に刺激が加わると光を感じます。目の中にあるゼリー状の液体である硝子体が網膜を引っ張ると、網膜が刺激され、あたかも強い光が入ってきたかのように光って感じます。周囲が暗い時に自覚しやすく、ある方向に目を動かすと、同じ場所が光って見えるのが特徴です。光視症だけであれば、特に異常がなくても起こりますが、飛蚊症を伴う時には網膜が引っ張られて、網膜に孔があいてしまっている可能性がありますので、眼科で眼底検査を受けることをお勧めします。『カメラのフラッシュのような』『稲妻のような光が走る』と表現される方が多いです。

飛蚊症

飛蚊症とは、黒い点や線、虫のようなものが飛んでみえる症状です。網膜に孔があく際に出血することがあります。その出血が飛蚊症として自覚されます。大量に飛蚊症を自覚する時は、目の中で出血をしている危険なサインですので、眼科で眼底検査を受けることをお勧めします。『墨汁を垂らしたような影』、『イワシの大群がやってきた』と表現される方が多いです。

『網膜が剥がれてきたとき』の症状

飛蚊症の症状に加え、視界の端に違和感を感じます。網膜が剥がれた部分は光を感じにくくなるので、視野が欠けてくるのですが、周辺の視野が欠けていることは、片目をつむって、意識して見てみないとなかなか自覚することはできません。なんとなく違和感を感じている程度のことがほとんどなので、『前髪が視界に入ってきてるだけかと思った』と言われる方が多いです。

『網膜剥離が広がってきたとき』の症状

網膜剥離がさらに進行すると、次第に視野欠損を自覚される方が増えてきます。『視界の一部にカーテンがかかったよう』『視界に入った前髪を払おうと思っても払えない』『下の方が灰色に見える』といった訴えが増えてきます。そして、視界の中心近くまで網膜剥離が進行すると物が歪んで見えるようになり、中心部分が剥がれると一気に視力が落ちてきます。

網膜剥離の進行速度は個人差がありますが、早い人では強い飛蚊症を自覚してから、視野の中心まで剥がれるまでに1日もかからないことがあります。

進行して歪みの症状が出てしまうと、手術をして網膜剥離が治っても歪みの症状は後遺症として残ってしまいます。早ければ早いほど後遺症なく治る可能性が高くなりますので、上のような症状がある時には様子を見るのではなく、早めに眼科で眼底検査をしてもらうようにしましょう。

網膜に孔があく原因

加齢

加齢による後部硝子体剥離という現象が原因で網膜に孔があくことが最も多いです。

目の中はゼリー状の液体である硝子体で満たされています。若い頃は網膜と硝子体は接している状態なのですが、年齢とともに硝子体が変性し、網膜から硝子体が剥がれてきます。これが後部硝子体剥離です。この後部硝子体剥離が起こる際に網膜と硝子体の癒着が強い部分があるとそこが破れてしまい、孔があくのです。

眼球打撲

スポーツや交通事故などで目の周囲を強く打つと網膜に孔があくことがあります。打撲による受けた目への衝撃がそのまま目の中に伝わり、網膜を引っ張ることで、網膜が裂けて孔があきます。

近視

近視が強くなると眼球の長さ(眼軸)が長くなります。目が長くなればなるほど、網膜もそれに合わせて伸びていきますので、網膜は引っ張られ、薄くなり、最終的には裂けて孔があきます。近視による網膜剥離は、10代や20代でも見られることがあります。また、近視が強いと網膜が薄くなりますので、加齢による後部硝子体剥離や眼球打撲でも網膜剥離が起こりやすくなります。

網膜剥離の検査

視力検査

視力を測定する検査です。網膜剥離によっては低下した視力が、術後に回復しているかどうか治療の効果判定を行います。

眼圧検査

眼球の硬さ(眼球内の圧力)を測る検査です。網膜剥離が進行して時間が経つと、房水を作る力が弱ってきて眼圧が下がってきます。眼圧が低いことは網膜剥離を疑う所見のひとつとなります。

眼底検査

眼底検査では、視神経や網膜といった眼球の奥にある眼底と呼ばれる部分に異常がないか調べます。網膜剥離の原因である網膜裂孔がどこにあるか検査します。網膜の孔の位置により、術後の姿勢制限が変わってきます。

超音波検査(断層撮影法)

進行した白内障や、眼底出血(硝子体出血)などで眼底検査ができない場合、超音波を使って網膜剥離があるかないか検査することができます。

光干渉断層像検査(OCT)

網膜や脈絡膜の断面を撮影することできます。網膜剥離が進行し、網膜の中心部である黄斑が剥がれていないかを検査します。黄斑がすでに剥がれている場合は歪みや視力が十分回復しないといった後遺症が残ることが多いです。

アムスラー検査

どの範囲がどの程度歪んで見えるかを調べる検査です。網膜剥離が進行すると物が歪んで見えます。網膜剥離では歪みの訴えよりも視野欠損の訴えの方が強く、眼科で検査をするよりも、自宅のセルフチェックで活用いただく機会が多い検査です。

網膜剥離の治療

網膜が剥がれていない場合

網膜に孔があいても、周囲の網膜が剥がれていない場合は、孔のまわりをレーザーにより凝固することで、周囲の組織と癒着させ、網膜が剥がれるのを防ぐことができます。

レーザーを打ってから癒着するまでに1,2週間かかりますので、その間に網膜が剥がれてしまうと網膜剥離へと進展し追加手術が必要となります。孔が大きかったり、硝子体が網膜を強く引っ張っていると網膜が剥がれやすくなります。

網膜が剥がれている場合

すでに孔の周りの網膜が剥がれ、網膜剥離になっていた場合は手術が必要となります。

手術は大きく分けると、目の中からアプローチする『硝子体手術』と目の外からアプローチする『バックル手術(強膜内陥術)』の2種類があり、目の状態によって使い分けます。また、両方の術式を同時に行なうこともあります。

硝子体手術

白内障を併発している場合、眼底出血(硝子体出血)で眼底が見えない場合、孔が大きい場合、後部硝子体剥離がすでに起きている場合などが良い適応となります。

まず、網膜を引っ張る原因となっている硝子体を取り除き、剥がれた網膜の下にたまった水を抜きます。次に目の中にガスを充満させ、剥がれた網膜を元の位置に押しつけます。その状態で、孔の周りにレーザーをうち凝固させ周囲の組織と癒着させます。孔の周りが無事に癒着すれば、網膜が剥がれてくるきっかけがなくなりますので、網膜剥離は治ります。ただし、レーザーを打ってから完全に癒着するまでは1,2週間かかりますので、その間に網膜が剥がれてこないようにしないといけません。そのためには目の中に入れたガスの浮力を利用して、網膜が剥がれてこないように常に孔を押さえつける必要があります。孔の位置によって、うつ伏せや横向き、座った体勢を維持してもらうことになります。ガスを目の中に入れると白内障が進行してしまうため、白内障手術を同時に行うことが多くなります。またガスは2,3週間で自然に抜けていきますが、ガスがある程度抜けるまではガスが邪魔をして全く見えない状態が続きます。

網膜剥離を1回の手術で治すためには、姿勢制限が特に重要になります。網膜剥離の状態によっては睡眠中もうつ伏せの姿勢で寝てもらうことになります。当院は入院設備を備えておりますので、自宅へ帰ってからうつ伏せを続ける自信がないといった方は術後入院していただくことも可能です。通院の都合や自宅環境に合わせて選択いただけますのでお気軽にご相談ください。

強膜バックル術

孔が小さく1つしかない場合、後部硝子体剥離がまだ起きていない場合、年齢の若い場合が良い適応となります。

強膜バックル術(強膜内陥術)は、白目にスポンジのようなものを縫い付けて、外側から眼球を凹ませることで、網膜の孔を外から押さえて塞ぐ手術です。孔の周りをしっかり癒着させるために専用の機械で冷凍凝固します。眼球を凹ませるため、術前より近視や乱視が強くなる傾向があります。また、孔を作る原因となる硝子体を取り除くわけではないので、今後、別の場所が引っ張られて孔があいた場合は再度網膜剥離を発症することがあります。

強膜バックル術(強膜内陥術)は当院では局所麻酔で施行しますが、全身麻酔が推奨される場合もあります。その場合は全身麻酔が可能な施設に紹介させていただきます。

網膜剥離を放置すると失明するのか

網膜剥離は放置すると失明します。一方で、手術を行えば9割以上の方は1回の手術で治ります。ただし、術前の状態が悪ければ悪いほど、視力低下やものが歪んで見えるといった後遺症が残ります。

なるべく早期に見つけ、早期に治療することが最も大切です。気になる症状がありましたら、お気軽にご相談ください。

網膜剥離の種類

ここまで説明してきた網膜剥離は、網膜に孔があくことで生じるので『裂孔原性網膜剥離』といいます。

実は網膜に孔があかなくても網膜が剥がれて網膜剥離になることがあります。

牽引性網膜剥離

牽引性網膜剥離とは、眼内に形成された増殖膜というカサブタのようなもので網膜が引っ張られて生じる網膜剥離です。

引っ張られすぎると網膜に孔があいて裂孔原性網膜剥離を合併することもあります。主に末期の糖尿病網膜症によって引き起こされることが多く、ぶどう膜炎などによっても起こることがあります。裂孔原性網膜剥離と同様に視力予後に関わるため、早急な治療が必要です。

漿液性(滲出性)網膜剥離

漿液性網膜剥離は、網膜の下に血液成分が大量に漏れ出ることで網膜下に水が溜まって網膜が剥がれる病気です。

裂孔原性網膜剥離や牽引性網膜剥離と異なり、手術ではなく薬物治療等によって治療する病気です。原因としてぶどう膜炎、加齢黄斑変性、糖尿病黄斑浮腫、網膜静脈閉塞症、中心性漿液性脈絡網膜症など様々な疾患で起こり得ます。原因を応じて、点滴、内服、レーザー治療、抗VEGF療法等による治療を行います。