屈折異常とは

人の目をカメラに例えると、角膜と水晶体がレンズ、網膜がフィルムの役割をしています。

角膜と水晶体で目の中に入ってくる光を屈折させて、上手く網膜の上に焦点を合わせることで、はっきりと物をみることができます。網膜の上に焦点を合わせることができない状態、カメラでいうピントの合ってない状態のことを屈折異常といいます。屈折異常には、大きく分けると近視、遠視、乱視の3つがあります。

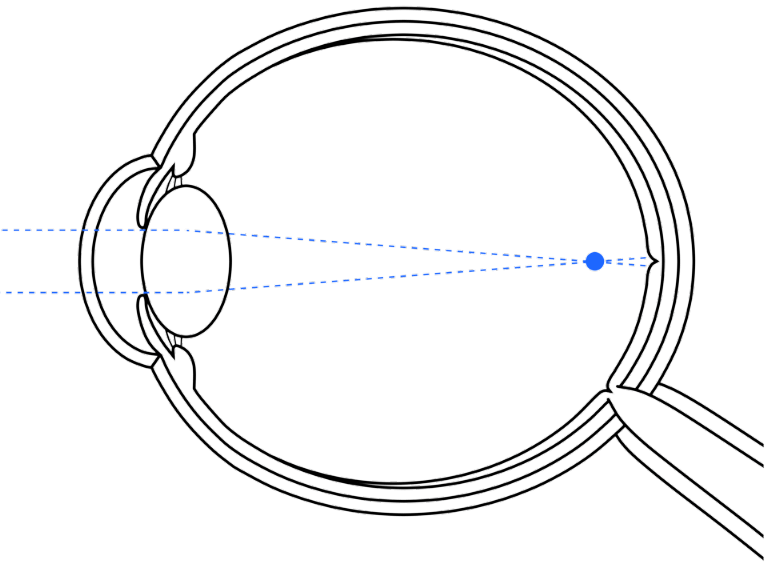

近視とは

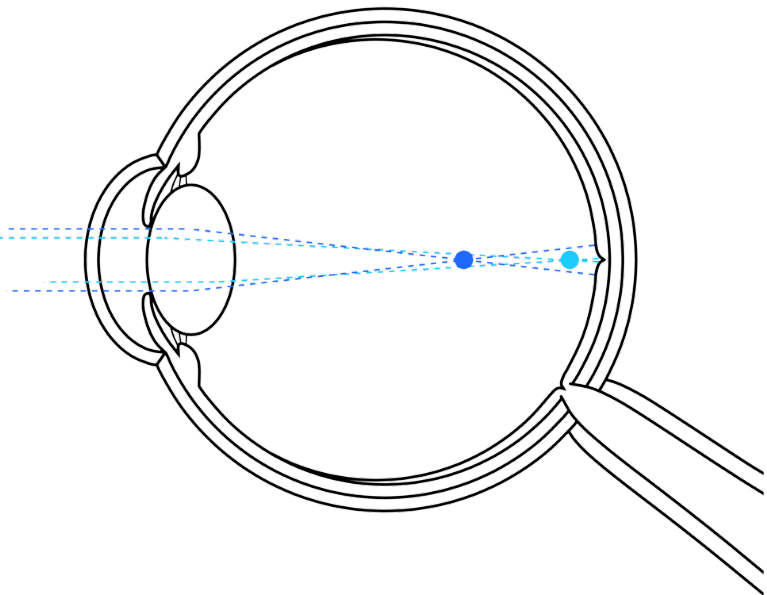

近視とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結ぶ状態です。手元はよく見えますが、遠くはぼやけて見えます。主に身体の成長と共に目の長さ(眼軸)が長くなることで近視は進行します。また白内障や角膜の病気が原因でレンズ部分の屈折力が高くなると近視が進行します。

近視とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結ぶ状態です。手元はよく見えますが、遠くはぼやけて見えます。主に身体の成長と共に目の長さ(眼軸)が長くなることで近視は進行します。また白内障や角膜の病気が原因でレンズ部分の屈折力が高くなると近視が進行します。

近視が強くなりすぎると眼球に引き伸ばされ、緑内障になりやすくなったり、網膜裂孔や網膜剥離など様々な病気を発症しやすくなります。現在、世界的に近視が増加しており、そういった病気を増加を予防するため、近視抑制治療が注目されています。日本ではまだ保険診療で近視抑制治療は行えませんが、治験は行われており将来的には保険診療になる見込みです。当院では、自由診療にはなりますが、近視抑制治療にも力を入れりますので、お気軽にご相談ください。

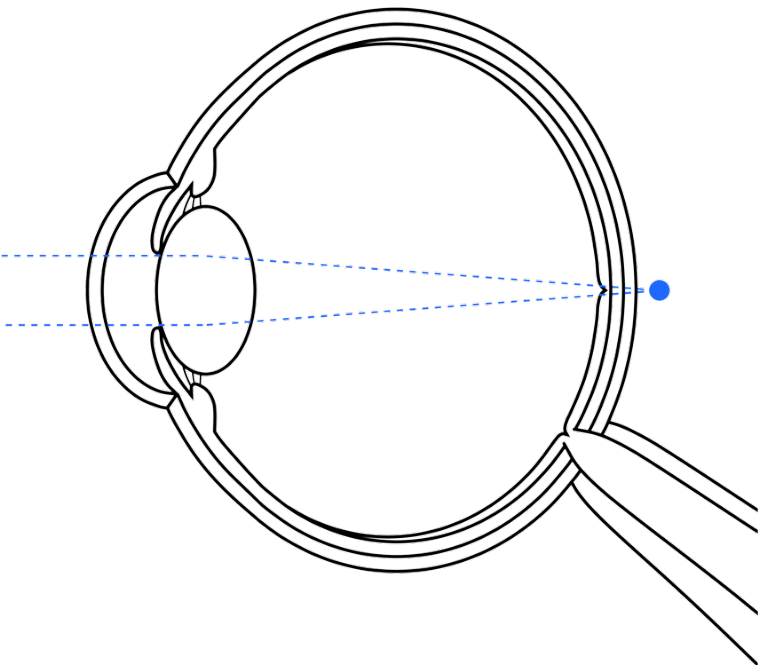

遠視とは

遠視とは目に入った光が網膜のさらに奥の方で焦点を結ぶ状態です。理論的には近くも遠くもぼやけて見える状態になります。実際には調節力という目に入った光の焦点を手前に移動させる力がありますので、多少網膜の奥の方に焦点を結んでいても、調節力を使えば網膜の上に焦点を合わせることが可能です。つまり、軽度の遠視の方は調節力を使えば、遠くも近くも見える状態になります。ただし、この調節力は加齢と共に減衰していきますので、次第に近くが見えにくくなります。さらに調節力が低下すると、遠くも近くも見えにくくなります。この調節力が低下した状態を『老眼』といいます。

遠視とは目に入った光が網膜のさらに奥の方で焦点を結ぶ状態です。理論的には近くも遠くもぼやけて見える状態になります。実際には調節力という目に入った光の焦点を手前に移動させる力がありますので、多少網膜の奥の方に焦点を結んでいても、調節力を使えば網膜の上に焦点を合わせることが可能です。つまり、軽度の遠視の方は調節力を使えば、遠くも近くも見える状態になります。ただし、この調節力は加齢と共に減衰していきますので、次第に近くが見えにくくなります。さらに調節力が低下すると、遠くも近くも見えにくくなります。この調節力が低下した状態を『老眼』といいます。

近視の人は老眼にならない?遠視と老眼の違い

近視とは、目に入った光が網膜の手前で焦点を結ぶ状態です。

老眼とは調節力という目に入った光の焦点を手前に移動させる力が減弱した状態です。

近視の人はもともと網膜の手前で焦点を結んでいるので、それ以上焦点を手前に移動させる必要性がありません。つまり、近視の人は日常生活で調節力を必要としていないのです。ですので、調節力が多少低下しても、気付かないし困らないのです。

一方で、遠視の人は網膜の奥の方で焦点を結んでいるので、常に調節力を必要とします。ですので、遠視の人は調節力の減衰に気付きやすい→老眼に気付きやすい→老眼になりやすいと一般的には認識されています。実際には近視の方も老眼になりますし、しっかりと矯正された眼鏡やコンタクトレンズを使用していれば、さらに老眼は自覚しやすくなります。

乱視とは

乱視とは、角膜や水晶体の歪みが原因となり、目に入った光が光の入る場所によって焦点を結ぶ位置がバラバラになる状態のことです。

乱視とは、角膜や水晶体の歪みが原因となり、目に入った光が光の入る場所によって焦点を結ぶ位置がバラバラになる状態のことです。

ものが二重三重に見える、細かい文字が滲んで見えるといった症状がでます。乱視が全くないというひとはあまりおらず、多少なり乱視がある人がほんとんどです。瞳孔が大きい方が色々な方向から光が入ってくるので乱視の自覚はしやすくなります。ですので、瞳孔が大きくなる夜に月が二重三重に見える、車のライトが滲んで見えるといった症状を自覚する人が多くなります。

正乱視

ラグビーボールのように楕円形に均一に歪んでいる場合は眼鏡やコンタクトレンズで矯正できます。眼鏡で矯正できる乱視のことを正乱視といいます。ほとんどの乱視がこの正乱視です。年齢と主に乱視は変化します。

不正乱視

眼鏡で矯正できない乱視を不正乱視といいます。円錐角膜という角膜が不規則に歪む病気や白内障が進行することで不正乱視が出てきます。また、黒目に傷がついたり、感染症を起こした既往があると、角膜の表面が凸凹になり不正乱視を生じることがあります。不正乱視は眼鏡やソフトコンタクトレンズでは矯正できませんが、ハードコンタクトレンズで矯正できることがあります。

近視・遠視・乱視の治療

メガネ・コンタクトレンズ

近視、遠視、乱視は治療するのではなく、眼鏡やコンタクトレンズで矯正するのが一般的です。

根本的な治療ではありませんが、眼鏡やコンタクトレンズの度数は変えることができますので、その時のライフスタイルや目の状態に合わせてその都度処方することができます。

オルソケラトロジー

オルソケラトロジーは、寝ている間に特殊なハードコンタクトレンズを装着し角膜のカーブを矯正する治療です。

起床後はレンズを外して、日中は裸眼で過ごすことができます。

手術が必要なく、装用をやめれば、角膜は元のカーブに戻りますので、レーシックやICLなどの自由診療の近視治療に比べ導入しやすいのが特徴です。