中心が見えなくなる病気「黄斑円孔」

目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。

目の中に入ってきた光を感じるところ、カメラでいうフィルムにあたる部分を網膜と呼びます。

黄斑とはその網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。黄斑円孔とはその黄斑というもっとも重要な働きをしている部分に孔があく病気です。網膜はカメラでいうフィルムの役割をしていますので、孔が空いている部分には映像は映りません。つまり、視界のちょうど中心が見えなくなります。ごく一部の例外を除いて自然に治ることはなく、早めの手術治療が必要になります。

早期に治療をすれば、ほとんどの症例で孔を塞ぐことができ、視力もかなり回復します。一方で、放置していると孔がどんどん大きくなり、視力もますます低下します。そうなってから手術をしても孔は塞がりにくく、塞がったとしても視力の回復が限定的になることが多くあります。中心が見えにくいなど、気になる症状があったらすぐに眼科を受診するようにしましょう。

黄斑円孔の症状

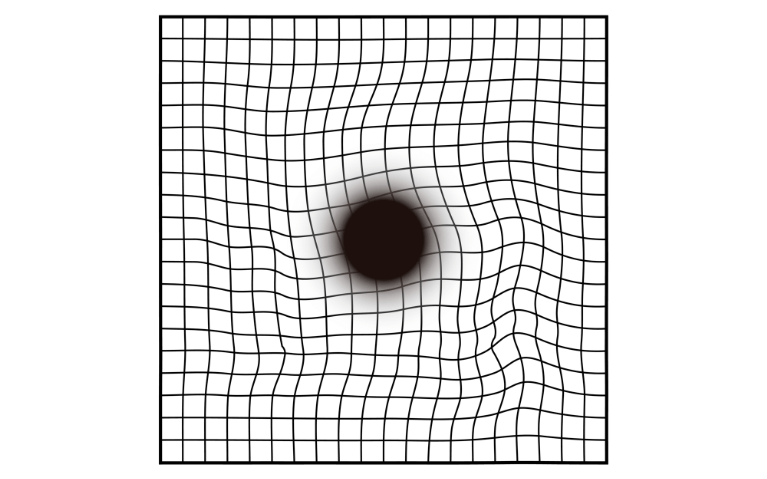

黄斑という網膜の中心にあたるところに孔が開くので、視界の中心が見えない、もしくは中心がゆがんで見える(歪視)といった症状が現れます。

黄斑という網膜の中心にあたるところに孔が開くので、視界の中心が見えない、もしくは中心がゆがんで見える(歪視)といった症状が現れます。

症状は比較的早くに進行し、放置すると矯正しても0.1以下の視力になります。

黄斑円孔の原因

黄斑円孔は、加齢による後部硝子体剥離という現象がきっかけで生じます。

目の中はゼリー状の液体である硝子体で満たされています。若い頃は網膜と硝子体は接している状態なのですが、年齢とともに硝子体が変性し、網膜から硝子体が剥がれてきます。これが後部硝子体剥離です。この後部硝子体剥離が起こる際に黄斑部と硝子体の癒着が強いと黄斑の一部がちぎれて黄斑部に孔があいてしまいます。黄斑部と硝子体の癒着の強さは体質によるものが大きいため、片目が黄斑円孔になった方は反対目も黄斑円孔になるリスクがあります。また、後部硝子体剥離以外の原因もあり、外傷、強度近視、網膜剥離などに続発して黄斑円孔を生じることもあります。

黄斑円孔の検査

視力検査

視力を測定する検査です。

黄斑円孔は早期から視力が低下する疾患です。術後視力が回復しているかどうか治療の効果判定を行います。

光干渉断層像検査(OCT)

網膜や脈絡膜の断面を撮影することできます。

黄斑部に孔があいていることを画像で確認することができます。術後に孔が塞がっているかどうかもOCTで判定しますので、黄斑円孔では必須の検査になります。

眼底検査

眼底検査では、視神経や網膜といった眼球の奥にある眼底と呼ばれる部分に異常がないか調べます。

黄斑円孔は網膜と硝子体の癒着が強いため、比較的網膜裂孔などを合併しやすい疾患です。網膜裂孔がある場合は、黄斑円孔の治療の際に一緒に治療をしますので、術前に網膜裂孔がないかどうか検査します。

アムスラー検査

どの範囲がどの程度歪んで見えるかを調べる検査です。

黄斑円孔の方は物が歪んで見えるという訴えで来院されることも少なくありません。歪みが視界の真ん中にある場合は黄斑円孔や加齢黄斑変性といった疾患などが考えられます。黄斑円孔に対しては眼科で検査をするよりも、自宅のセルフチェックで活用いただく機会が多い検査です。

黄斑円孔の治療

黄斑円孔の治療は硝子体手術になります。ごく初期の黄斑円孔であれば自然経過でに治ることも稀にありますが、黄斑円孔は早く治療すればするほど、視力も回復しやすいため基本的には硝子体手術を行います。視力低下がなく、自覚症状が少ない場合にのみ経過観察を選択します。

黄斑円孔の治療は硝子体手術になります。ごく初期の黄斑円孔であれば自然経過でに治ることも稀にありますが、黄斑円孔は早く治療すればするほど、視力も回復しやすいため基本的には硝子体手術を行います。視力低下がなく、自覚症状が少ない場合にのみ経過観察を選択します。

黄斑円孔を塞ぐために網膜の一番表面の膜(内境界膜)を取り、目の中にガスを入れます。その状態でうつ伏せの状態になると、ちょうど孔のあるところがガスの浮力で押さえ付けられる形になり、黄斑円孔が塞がっていきます。簡単にいうと、硝子体手術で孔が塞がりやすくなる環境を作り、術後のうつ伏せ姿勢で孔を塞いでいくということになります。しっかりうつ伏せ出来れば、9割以上は1回の手術で孔が塞がり、黄斑円孔になってから手術を受けるまでの期間が短い方が視力が回復しやすい傾向があります。ただし、元の視力まで視力が回復したとしても、歪みの症状が完全に治ることは稀です。

黄斑円孔を1回の手術で治すためには、最初の24時間のうつ伏せが特に重要になりますので、睡眠中もうつ伏せの姿勢で寝てもらうことになります。当院は入院設備を備えておりますので、自宅へ帰ってからうつ伏せを続ける自信がないといった方は術後入院していただくことも可能です。通院の都合や自宅環境に合わせて選択いただけますのでお気軽にご相談ください。