緑内障とは

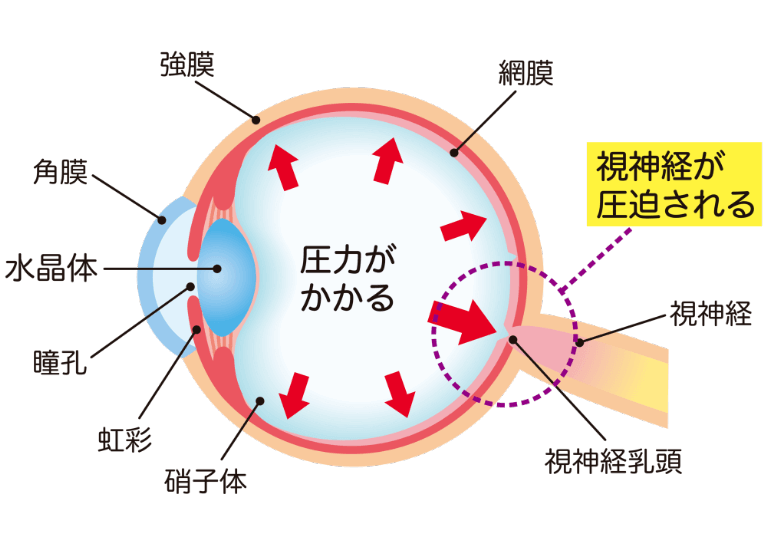

緑内障は眼圧(眼球内の圧力)のため視神経が痛んでくる病気です。

緑内障は眼圧(眼球内の圧力)のため視神経が痛んでくる病気です。

視神経は目の中に入ってきた情報を脳へ届けるケーブルのような役割をしています。視神経が痛むとそのケーブルが部分的に断線したような状態となり、目に入ってきた情報が脳へ伝わらなくなり、視野の一部が欠けた状態になってしまいます。周辺の視野が欠けても通常自覚症状がでることはありませんが、真ん中に近いところの視野が欠けると『うす暗く感じる、白っぽくみえる、はっきり見えない』といった症状がでてきます。さらに視野障害が進むと視力が低下し、最終的には失明してしまう可能性もある病気です。

一度失ってしまった視野は取り戻すことは出来ないので、自覚症状が出る前に早期発見し、早期に治療を開始し、進行を遅らせることが重要です。40歳以上で5%の人、20人に1人が緑内障であると言われており、非常に多くの人が発症する可能性のある病気ですので40歳になったら一度眼科で緑内障検査をしてみることをお勧めします。

眼圧が上がる原因

目の中では房水という目の組織を栄養する透明な液体が作られています。

作られた房水は隅角にある線維柱帯という排水口のようなところを通り、目の外の血管へ流れ出ていきます。隅角が狭くなり、線維柱帯まで十分房水が流れなくなったり、線維柱帯などの排水口の部分自体が目詰まりを起こし、房水の流れが滞った状態になると眼圧(眼球内の圧力)が上昇します。

緑内障の分類

緑内障は他の目の病気や全身の病気、ステロイドなどの薬剤の使用が原因となって眼圧が上昇する続発性緑内障、そういった病気がないにも関わらず、眼圧が上昇する原発緑内障、生まれつき、もしくは幼少期の目の発育異常などにより小児期に眼圧が上昇する小児緑内障の3つに分類されます。

さらに原発緑内障は隅角という水が流れる場所が開いている開放隅角緑内障と隅角が狭くなっている閉塞隅角緑内障の2つのタイプに分類されます。開放隅角か閉塞隅角かで緑内障の治療方針が異なりますのでご自身の緑内障がどちらのタイプかを知っておくことは大切です。

原発開放隅角緑内障

房水の流れ道である隅角は狭くないのに、線維柱帯などの排水口部分が目詰まりが原因で、正常を超えて眼圧が上昇し、視野が欠けてしまう病気を原発開放隅角緑内障といいます。

目薬等で眼圧を下げることで緑内障の進行を遅らせることができます。通常眼圧が上昇しても自覚症状はなく、周辺の視野が欠けても自覚することは少ないため、緑内障の発症を自分で気づくことはできません。人間ドックや眼科を受診し早期の段階で発見することが非常に重要となります。

正常眼圧緑内障

原発開放隅角緑内障のうち、眼圧が正常範囲内であるにもかかわらず視神経が痛み、視野が欠けてしまう病気を正常眼圧緑内障といいます。

日本人にはこの正常眼圧緑内障のタイプが多いと言われており、眼圧が正常であっても注意は必要です。正常な眼圧でも目薬等でさらに眼圧を下げることで緑内障の進行を遅らせることができますので、早期発見、早期治療が重要となります。

原発閉塞隅角緑内障

白内障の進行など何らかの原因で隅角が狭まくなり、房水の流れが滞ることで眼圧が上昇し、視神経が痛み、視野が欠けてしまう病気を原発閉塞隅角緑内障といいます。

白内障が原因であれば白内障手術をすることで眼圧が下がることが期待できますが、眼圧下降が不十分な場合は目薬の治療や追加の緑内障手術が必要になることがあります。

続発緑内障

他の目の病気や全身の病気、ステロイドなどの薬剤の使用が原因となって眼圧が上昇し、視野が欠ける病気を続発性緑内障といいます。

それぞれの原因に応じて、目薬での治療や手術での治療が必要になります。特にステロイド薬を使用している方は気付かぬうちに眼圧が上昇してることがありますので、定期的な眼科受診を行いましょう。

小児緑内障

房水の流れ道である隅角形成異常が原因の先天緑内障や、先天全身疾患やその他の要因により小児期に眼圧が上昇する緑内障です。

生まれつき眼圧が高いと黒目が大きくなったり、白く濁ってきたりします。稀な病気ではありますが、気になることがありましたらお気軽にご相談ください。

一晩で失明?急性緑内障発作とは?

通常の緑内障は初期には自覚症状がないことがほとんどで、時間をかけてゆっくりと進行していく病気です。

急性緑内障発作は隅角等房水の流れ道が完全に閉塞することで急激な眼圧上昇が起こり、目の痛みや視力低下だけでなく、頭痛、吐き気、食欲低下といった全身症状が現れます。急激な眼圧上昇により視神経が急速に障害され、放置していると最悪の場合失明に至ります。

早急な治療が必要な病気ですが、全身症状を伴うため、頭や胃腸の病気として様子を見てしまうこともあり、なかなか診断に至らないことがあります。 治療は全身状態にもよりますが、点滴で眼圧を一時的に下げてから房水の流れの妨げとなっている水晶体を摘出する手術を行うことが多いです。

もともと遠くが見える遠視の方、小柄な女性はもともと隅角が狭くなる傾向があり、白内障の進行とともに急性緑内障発作を起こすことがあります。片目の充血、視力低下に頭痛、吐き気などを伴う場合は眼科受診も検討してください。

緑内障のリスク因子

年齢

ごく初期の緑内障も含めれば40歳以上で20人に1人、60歳以上では10人に1人が緑内障であると言われております。

非常に多くの人が発症する可能性のある病気ですので、40歳以上の方は一度眼科で緑内障検査をしてみることをお勧めします。

眼圧

眼圧が高い人ほど緑内障を発症しやすいと言われています。

ただし、日本人は正常眼圧緑内障といって眼圧が正常範囲内にも関わらず緑内障を発症する方が多いので注意が必要です。正常眼圧緑内障でも目薬等を使って現在の眼圧より眼圧を下げることで緑内障の進行を遅らせることができます。

遺伝

血縁者に緑内障の方がいると緑内障の発症リスクが高くなります。

特に若い頃から緑内障を患っている血縁者がいる人は、同じく若くして緑内障を発症することもありますので、一度眼科で緑内障検査をしておくことをお勧めします。

近視

近視が強いと緑内障発症のリスクが高まります。

緑内障は通常周辺の視野から欠けていく病気ですが、近視が強い方の中には中心に近いところから視野が欠け、発症早期から視力が落ちてくることがあります。早期発見が重要になりますので、近視が強い方は眼科で緑内障検査を受けておくことをお勧めします。

生活習慣

うつ伏せで寝ている間や長時間下を向いた姿勢は、眼圧が上がりやすくなります。

その姿勢が生活習慣となっている場合は眼圧が高い時間が長く続くことになるため、緑内障を発症しやすくなります。また、喫煙習慣も目の血流を悪くするため、緑内障を悪化させる原因となる可能性があると言われています。

緑内障の検査

眼圧検査

眼球の硬さ(眼球内の圧力)を測る検査です。

眼圧が高いと緑内障が進行しやすくなります。目に空気を吹きかけて眼圧を測る方法が一般的ですが、より正確な眼圧を調べるために器具を目に当てて直接眼圧を測ることもあります。

視力検査

視力を測定する検査です。

視力検査だけで緑内障の診断をすることは出来ませんが、進行した緑内障は視力が落ちてきますので緑内障の進行具合を測るためには重要な検査です。

視野検査

緑内障で最も重要な検査です。視野のどこか欠けているか、どのくらい欠けているかを調べることができます。

病状により4ヶ月 〜1年に1回程度の頻度で定期的に検査をして、緑内障の進行具合を評価します。視野検査の結果によって、目薬が変更になったり、手術が必要かどうか判断することになります。

光干渉断層像検査(OCT)

網膜の断面を撮影することでき、神経の厚みを測ることができます。

緑内障では視野が欠けてくる前から、すでに神経の厚みが薄くなっています。発症前〜超早期の緑内障を検出することができる非常に優れた検査です。当院では眼底検査で緑内障を疑う所見があれば積極的にこの検査を行い、緑内障発症リスクのある方には定期受診を続けるよう注意喚起を行なっています。

眼底検査

眼底検査では、視神経や網膜といった眼球の奥にある眼底と呼ばれる部分に異常がないか調べます。

緑内障では特徴的な視神経乳頭部の形状変化が見られるため、疑わしい所見があった場合はOCTや視野検査などでさらに詳しく調べます。

隅角検査

隅角鏡という専用のコンタクトレンズを使用し、隅角の広さや癒着の有無、異常な血管がないかを調べます。

眼圧が上がってる原因を調べることができ、治療方針を決定に役立ちます。

緑内障の治療法

残念ながら緑内障で失った視野や視力は回復させることはできません。

緑内障の治療は、眼圧を下げてなるべく緑内障の進行を食い止める、緩やかにすることです。症状が改善しないため治療効果を実感することが難しい病気ですが、当院ではなるべく定期的に病状説明を行い治療効果を実感していただくことで治療が安心して継続できるようサポートいたします。

薬物療法(目薬)

緑内障の治療の基本は目薬です。目薬には房水の産生を抑えたり、房水の排出を促したりするタイプのものがあり、いずれも眼圧を下げる効果があります。病状により複数の目薬を組み合わせて処方することがあります。眼圧を下げる効果が永続するわけではないので、目薬は毎日行う必要がありますが、比較的副作用が少ないのが特徴です。

レーザー手術(パターンレーザー線維柱帯形成術)

開放隅角緑内障に対しては点眼治療だけでなく、レーザー治療を行うこともできます。当院では術後合併症が少ないレーザー光凝固装置(PASCAL)を採用してします。レーザ照射により発生する温熱効果で、房水の流れを良くし眼圧を下げることができます。治療に伴う合併症が少ないのが特徴ですが、手術費用がかかることと効果に個人差が大きいことがデメリットになります。

手術療法

手術療法は、目薬で眼圧が十分にコントロールできない場合や進行した緑内障に対して行われます。また、目薬のアレルギー等で薬物療法が継続できない人に対しても行うことがあります。以下は当院で実施している主な手術療法の概要です。

手術療法は、目薬で眼圧が十分にコントロールできない場合や進行した緑内障に対して行われます。また、目薬のアレルギー等で薬物療法が継続できない人に対しても行うことがあります。以下は当院で実施している主な手術療法の概要です。

眼内ドレーン挿入術(iStent:アイステント)

目詰まりを起こして房水の流れの悪くなった線維柱帯に、チタン製の小さな筒状のデバイス「iStent」を埋め込みます。iStentの内部を通って房水が排出されるようになるため眼圧を下げることができます。眼圧を下げる効果は控えめですが、低侵襲で安全性が高いのが特徴です。白内障手術と同時に行うことが義務付けられているため、すでに白内障手術を受けておられる方は選択できません。低侵襲緑内障手術:MIGSと呼ばれる手術に分類されます。

線維柱帯切開術(マイクロフックトラベクロトミー)

目詰まりを起こして房水の流れの悪くなった線維柱帯を、専用の器具で切開し流出抵抗を減らすことで房水が流れを良くします。iStentと同様に眼圧を下げる効果は控えめですが、低侵襲で安全性が高いのが特徴です。すでに白内障手術を受けておられる方でも選択できます。低侵襲緑内障手術:MIGSと呼ばれる手術に分類されます。

線維柱帯切除術(トラベクレクトミー)

目詰まりを起こした線維柱帯の一部を切り取って穴をあけ、結膜の下に房水が流れるように新たな排水口を作る手術です。眼圧を下げる効果は大きいですが、視力低下、低眼圧、感染など他の緑内障手術に比べ合併症の頻度が高くなります。また、術後適切な眼圧を維持するための処置が必須となるため、他の緑内障手術に比べると術後通院頻度が多くなります。

プリザーフロ®︎マイクロシャント

トラベクレクトミーと同様に結膜の下に房水が流れるように新たな排水口を作る手術ですが、線維柱帯に穴をあけるのではなく、代わりにマイクロシャントと呼ばれるストロー状のインプラントを挿入します。トラベクレクトミーと比べて眼圧を下げる効果はやや劣りますが、合併症の頻度は比較的少なく術後通院の頻度も少なくてすみます。ただし、相性の悪い緑内障のタイプがあり、そういった方にはプリザーフロ®︎マイクロシャントの使用を避けることもあります。

アーメド緑内障バルブ(ロングチューブシャント手術)

プリザーフロ®︎マイクロシャントと同様にシャントを眼内へ挿入して新たな排水口を作る手術ですが、シャントの出口にシリコーン製のプレートが付いており、そのプレートに向かって房水を流します。眼圧が下がりすぎないよう房水の流れを調節する機能があるので、低眼圧による合併症が起きにくいことが特徴です。他の目の手術を受けたことがあるなど、特殊な状況下で眼圧が十分コントロールできてない緑内障に用いることが多いです。

当院では入院設備を備えておりますので、入院手術も可能です。通院の都合等で入院手術を希望される方はお気軽にご相談ください。

よくある質問

緑内障があると使えない薬があるって言われたけど?

緑内障にタイプによっては『緑内障があると使えない薬』でも使うことができます。

『緑内障があると使えない薬』の中には瞳孔を広げる作用のある薬があります。隅角が狭い方がそういった薬を使うと眼圧が上がったり、急性緑内障発作を起こすことがあります。隅角が広い方は通常そういったお薬の制限はありません。

『緑内障連絡カード』を持っておけば、薬が使えるかどうかわかりますので、お持ちでない方はお気軽にお声掛けください。

緑内障の治療をしているけど、具体的には眼圧はいくつになったらいいの?

人によって目標となる眼圧は異なるので、一概にこの値がいいとは言えません。

眼圧が高ければ緑内障は進行しやすくなります。しかし、世の中には眼圧が20mmHgを超えていても緑内障にならない人もたくさんいますし、眼圧が12mmHgでも緑内障がどんどん進行していく人もいます。人によって緑内障が進行しにくくなる眼圧の値は異なります。

どの値なら緑内障が進行しにくくなるかは、その人の普段の眼圧と視野検査の結果を見比べながら判断することになります。よって緑内障の方は継続的に眼圧測定と視野検査をすることが、治療効果を判定する上で重要になります。

緑内障にも手術があるって聞いたけど、手術したら治るの?

残念ながら緑内障で失った視野や視力は手術をしても回復させることはできません。

緑内障手術は眼圧を下げる目的で行います。眼圧を下げることで緑内障の進行を食い止める、緩やかになります。緑内障手術は様々な合併症が起こり得ますので緑内障治療の基本は目薬になります。目薬の治療を続けても、眼圧が十分下がらない方、アレルギー等で目薬が使えない方が手術の対象となります。

ただし、低侵襲緑内障手術:MIGSと呼ばれる手術は合併症が少ないため、眼圧コントロールが良くても必要な点眼の種類を減らす目的で白内障手術と同時に行うことがあります。