糖尿病網膜症とは

糖尿病性網膜症とは、糖尿病の三大合併症の一つです。

糖尿病性網膜症とは、糖尿病の三大合併症の一つです。

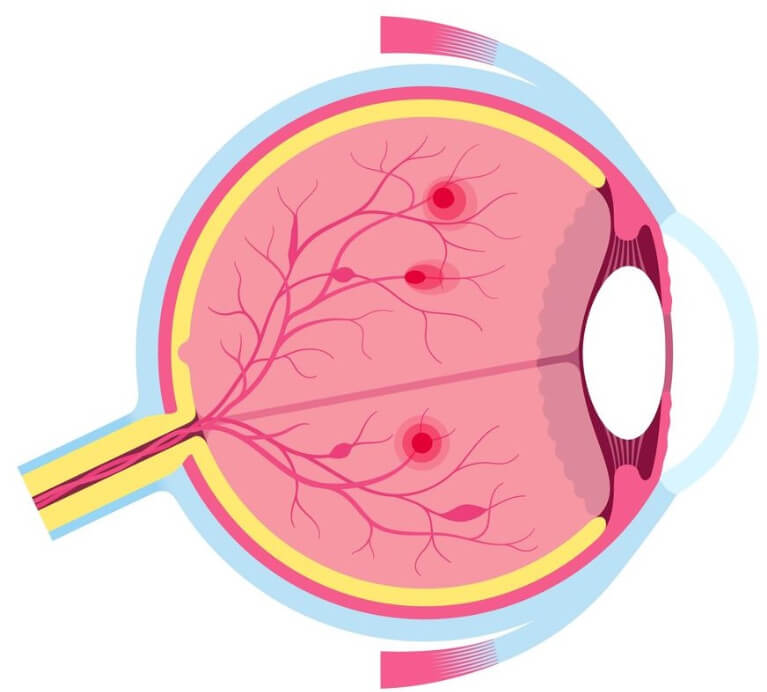

糖尿病によって高血糖状態が続くと全身の血管にダメージが蓄積し、網膜の血管にも障害を起こします。

糖尿病網膜症の初期〜中期に自覚症状が出てくることは少なく、末期まで進行して、眼底出血(硝子体出血)や網膜剥離を起こすことで初めて視力低下を自覚します。日本での失明の原因の上位に位置する病気ですので、自覚症状がなくても定期的に眼科を受診し、早期発見に努めましょう。

糖尿病黄斑浮腫とは

糖尿病黄斑浮腫は、糖尿病網膜症に合併する病気の一つです。

糖尿病黄斑浮腫は、糖尿病網膜症に合併する病気の一つです。

糖尿病によって、高血糖状態が続くと全身の血管にダメージが蓄積し、網膜の血管にも障害を起こします。黄斑部の近くの網膜の血管に障害が起こると血液成分が黄斑部に漏れ出てくるようになり、黄斑部にむくみを生じます。これが糖尿病黄斑浮腫です。黄斑は網膜の中心部分のことで物を見るためにもっとも重要な働きをしている部分です。そこにむくみが溜まると細かい物を判別したり、文字を読んだりすることができなくなります。

糖尿病網膜症は初期〜中期では自覚症状が出にくく、末期まで進行して初めて自覚症状が出てきますが、糖尿病黄斑浮腫を合併するとどの病期でも視力低下を自覚するようになります。糖尿病黄斑浮腫を放置すると、しっかり治療をしても視力が回復しにくくなりますので、糖尿病があり視力低下の自覚がある場合は早めに眼科を受診するようにしましょう。

糖尿病網膜症と糖尿病黄斑浮腫の症状

糖尿病網膜症は、進行程度によって3つの段階に分類されます。

単純糖尿病網膜症(初期)

単純糖尿病網膜症は網膜の血管に異常が見られ始める初期の段階です。

網膜の血管の壁が脆くなり血管瘤ができたり、眼底に小さな出血斑が見られるようになります。脆くなった血管から脂肪やたんぱく質が漏れて網膜に黄白色のシミ(硬性白斑)をつくることもあります。黄斑部にそういった変化が出て来なければ、通常は自覚症状がでることはありません。

血糖値が落ち着いていれば、3〜6ヶ月おきの定期診察となります。

増殖前糖尿病網膜症(中期)

増殖前糖尿病網膜症では、網膜の血管障害が進み、一部の血管が詰まって閉塞してきます。組織に十分な血液が届かなくなるため、網膜が栄養不足になります。網膜に栄養を届けようとその周囲の血管が拡張したり、蛇行したりするようになり、網膜の血管異常が目立つようになります。また栄養不足になった網膜は白く腫れ、軟性白斑と呼ばれる斑点が見られるようになります。軟性白斑の部位に一致して飛蚊症のような症状を自覚される方もいますが、まだ自覚症状が出にくい時期です。

レーザー治療等が必要になる可能性もあるため、1〜2ヶ月おきの定期診察が必要になります

増殖糖尿病網膜症(末期)

増殖糖尿病網膜症では広範囲に網膜の血管閉塞が見られるようになります。網膜は著しく栄養不足になるため、新生血管と呼ばれる異常な血管を作り出し、栄養を補給しようとします。ところが、異常な血管である新生血管は非常に脆く、ちょっとしたことで破れるため、眼底出血(硝子体出血)を引き起こします。また、新生血管が増えてくると増殖膜という言われる膜様物になり、それが網膜を引っ張ることで網膜剥離を起こします。新生血管が原因で難治性の緑内障になることもあります。

硝子体出血を起こすと大量の飛蚊症や突然の視力低下を自覚しますし、黄斑部が増殖膜によって引っ張られると物が歪んで見えるといった症状が出るようになります。

未治療の場合は早急な治療が必要となるため、頻回の通院、もしくは手術が必要になります。すでに治療が完了し、網膜症が落ち着いている場合は1〜3ヶ月おきに悪化がないか定期診察をすることになります。

糖尿病黄斑浮腫

黄斑部の近くの網膜の血管に障害が起こると血液成分が黄斑部に漏れ出てくるようになりますので、初期〜末期どの病期でも糖尿病黄斑浮腫は起こります。

黄斑部に浮腫が出ると、物がかすんで見える、物が歪んでみる、真ん中が暗く感じなるなど様々な症状がでます。

糖尿病網膜症に糖尿病黄斑浮腫を合併している場合は初期の糖尿病網膜症であっても糖尿病黄斑浮腫の状態に合わせた通院(1~4ヶ月おき)が必要になります。

糖尿病網膜症のリスク因子

高血糖、低血糖

糖尿病を患っている期間が長いほど、糖尿病網膜症は発症しやすくなり、より重症化しやすくなると言われています。

また、早期に強力に血糖をコントロールすることで,その後長期間にわたって糖尿病網膜症の発症や悪化を抑制する効果があるとされていますので、高血糖が持続することは糖尿病網膜症の最大のリスク因子となります。また、重度の低血糖を繰り返すことは糖尿病網膜症を悪化させる原因となります。

高血圧

血圧が10 mmHg 高くなると糖尿病網膜症のリスクが10%、増殖糖尿病網膜症や糖尿病黄斑浮腫のリスクが15%高くなると言われています。

血圧を良好にコントロールすることで糖尿病網膜症の発症、悪化のリスクを抑えることができます。

糖尿病性網膜症の検査

視力検査

視力を測定する検査です。

視力検査だけで糖尿病網膜症の診断をすることは出来ませんが、糖尿病のある方は白内障も進行しやすく、何かと視力低下を来たしやすいです。視力低下を来すような病気がないか定期的に検査します。

眼底検査

眼底検査では、視神経や網膜といった眼球の奥にある眼底と呼ばれる部分に異常がないか調べます。

糖尿病網膜症による出血や硬性白斑、軟性白斑が出てきたり、増えたりしてないかを、定期的に広角眼底カメラ(オプトス)を撮影することで記録に残します。

光干渉断層像検査(OCT)

網膜の断面を撮影することできます。

黄斑部のむくみの有無を調べることができます。糖尿病黄斑浮腫の状態を評価できるため、糖尿病黄斑浮腫の治療効果を判定するのに最も重要な検査となります。

蛍光眼底造影検査

血管を映し出す造影剤というお薬を点滴して眼底の写真をとります。

網膜血管の詰まり具合や新生血管の広がり、血液成分の漏れ出ているところを検出できます。レーザー治療が必要かなど治療方針を決定するのに役立ちます。

糖尿病性網膜症の治療

加齢とともに全身の血管は硬く脆くなっていきます。糖尿病があるとこの血管の老化が早くなります。

糖尿病網膜症の治療をして落ち着いたと思っても、年を重ねたり、血糖値が悪くなったりすると血管の老化が加速し、糖尿病網膜症が再び悪化してくることもあります。糖尿病と同様に糖尿病網膜症も一生涯付き合っていかないといけない病気ですので、まだ見えるから大丈夫と考えるのではなく、定期受診をして適切なタイミングで適切な治療を受けるようにしましょう。

内科的治療(血糖コントロール・血圧コントロール)

糖尿病網膜症のどの病期においても血糖コントロール、血圧コントロールが非常に重要になります。

高血糖、高血圧が続くと網膜の血管は次第にボロボロになります。血管が痛んでくると糖尿病網膜症が悪化し、糖尿病黄斑浮腫も発症しやすくなります。一度ボロボロになった血管は修復することができませんので、そうならないように血糖値と血圧を良好にコントロールすることが大切です。

レーザー光凝固術(糖尿病黄斑浮腫に対する)

網膜の血管の壁が脆くなってできた血管瘤(毛細血管瘤)から血液成分が漏れ出てて糖尿病黄斑浮腫を発症している場合は、レーザーを照射して原因となっている毛細血管瘤を焼き潰します。

ただし、毛細血管瘤の周囲の組織も同時に焼けてしまうため、黄斑部の中心に近いところにある毛細血管瘤にはレーザーを照射することができません。

マイクロパルス閾値下レーザー光凝固術

マイクロパルス閾値下レーザーという組織侵襲の少ないレーザーを照射することで、網膜に漏れ出た血液成分の吸収を促し、黄斑浮腫を軽減させます。

黄斑浮腫の原因となる血管瘤がなく、脆くなった血管壁からじわじわ血液成分が漏れ出てくるときに使用します。

硝子体注射(抗VEGF療法)

抗VEGF薬という血管からの血液成分の漏れを抑える効果のある薬剤を硝子体内へ注射します。

1回の注射で黄斑浮腫が治ることは稀で、継続的に注射が必要になります。糖尿病黄斑浮腫の治療で最も多く行われている治療ですが、進行した糖尿病黄斑浮腫では効果が不十分な場合があります。当院ではなるべく注射回数が少なくなるよう、レーザー治療を併用するなどして、一人ひとりの病状に合わせ最適な治療方法、注射間隔を提案しています。

レーザー光凝固術(糖尿病網膜症に対する)

糖尿病網膜症が中期〜末期になると網膜の血管が閉塞し、十分に栄養が届かなくなります。栄養不足になった網膜は、栄養をもらうために新生血管という異常な血管を作り出します。新生血管ができると眼底出血(硝子体出血)、網膜剥離、緑内障といった様々な合併症を引き起こしますので、新生血管ができる前に治療を開始することが理想となります。栄養不足になった網膜が新生血管を作る原因となるので、レーザーで栄養不足となった網膜を焼き、栄養の届いている網膜だけを残します。網膜は光を感じる役割をしているため、焼く範囲が広いと視野が狭くなったと感じたり、全体が暗く感じたりするようになります。

糖尿病網膜症が進行すればするほど、網膜を焼かないといけない範囲が増えますので、治療後の後遺症を残さないためにはなるべく糖尿病網膜症の進行を抑える必要があります。ですので、糖尿病網膜症はどの病期においても血糖値のコントロール、血圧のコントロールが最も重要な治療項目となります。

硝子体手術

レーザー治療をしても糖尿病網膜症が悪化していく場合、すでに眼底出血(硝子体出血)を生じていて眼底が見えない場合、広範囲に網膜剥離が及んでいて視力低下が著しい場合などは硝子体手術が必要になります。硝子体手術では出血を取り除き、網膜剥離の原因となっている増殖膜を除去します。

大部分の網膜の血管が閉塞していることが予想されますので、可能な限り広範囲にレーザー治療を行います。網膜剥離の状態によっては眼内にガスを入れて手術を終了し、術後にうつ伏せになってもらう必要があります。出血だけであれば術後に視力はある程度回復することが多いですが、増殖膜による牽引などで黄斑部が障害を受けている場合は視力低下や物がゆがんで見えるといった後遺症が残ります。

当院では入院設備を備えておりますので、入院手術も可能です。通院の都合等で入院手術を希望される方はお気軽にご相談ください。